【2026頸紋消除終極指南】告別顯老脖紋!從成因到4大醫美療程與天鵝頸手術,專家教你重拾緊緻天鵝頸

2025/11/06

中下臉整形與微整形

一、頸紋怎麼來的?常見3大脖紋類型與成因一次看

頸部皮膚的生理結構相當特殊,它比我們的臉部皮膚薄了將近25%,且膠原蛋白、皮脂腺與汗腺的密度都遠低於臉部,意味著頸部自我保護與保濕能力比較弱,容易乾燥、產生皺紋 。

頸紋形成是漸進的過程,從最初的表皮層淺層凹陷,逐漸發展到真皮層的深層皺褶,最終伴隨膠原蛋白流失與頸闊肌的鬆弛 。我們可以將頸紋主要歸納為以下三大類型:

類型1:水平頸紋 (又稱「項鍊紋」)

如同戴著項鍊一般,在頸部形成一圈圈的水平環狀紋路。這種類型的頸紋成因複雜,主要可分為:

•天生型/遺傳型:與個人體質及皮膚結構有關,有些人天生皮下脂肪分佈就容易形成紋路,這也是為什麼許多人「從小就有頸紋」。

•老化型:隨著年齡增長,膠原蛋白和彈力蛋白流失,皮膚失去支撐力,導致鬆弛和凹陷,使原有的紋路變得更深 。

•姿勢型:長時間低頭、不當的睡姿(如使用過高的枕頭)等,會反覆擠壓頸部皮膚,久而久之便形成固定的摺痕 。

類型2:垂直頸紋 (又稱「火雞脖」)

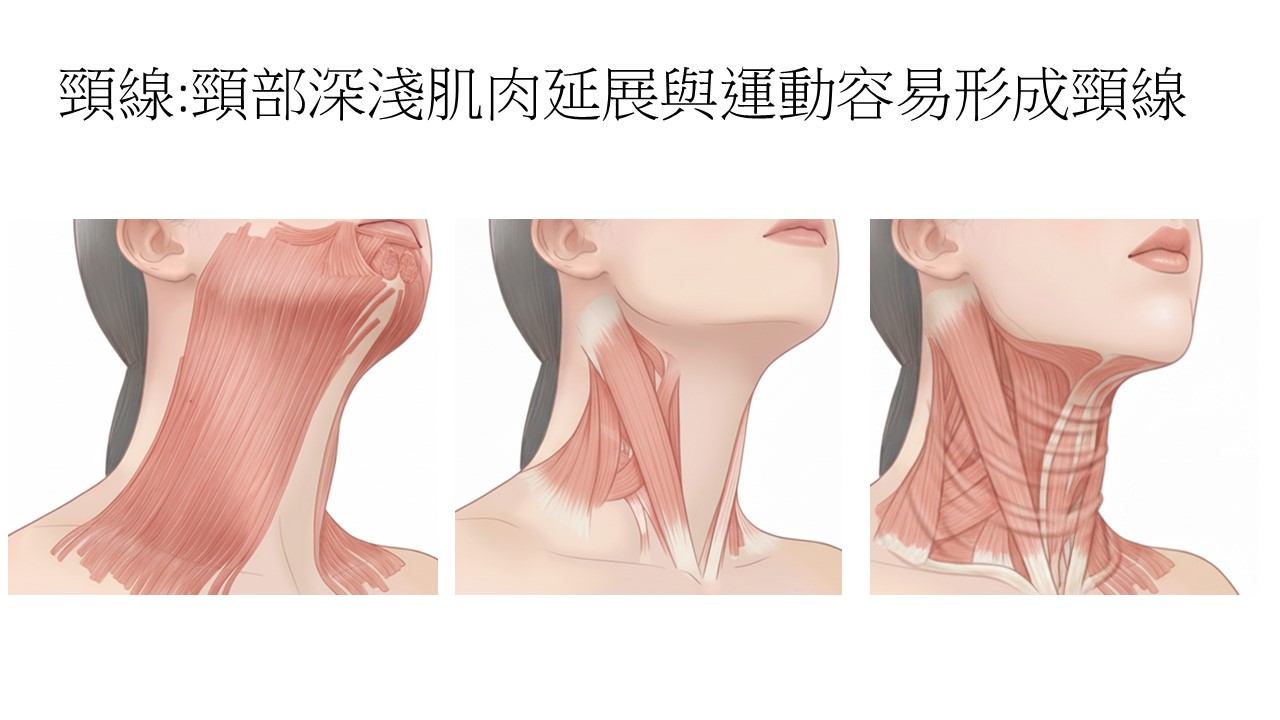

出現在頸部中央,呈現垂直的條狀紋路,尤其在做出吞嚥或特定臉部表情時更為明顯。這種紋路的元兇是頸部淺層肌肉——頸闊肌(Platysma)。

隨著年齡增長,皮膚與肌肉失去彈性,頸闊肌會因為過度收縮而像兩條緊繃的筋一樣凸起,在皮膚表面形成垂直的「火雞脖」。

類型3:科技頸紋,(混合型

這是最常見的類型,結合了水平的姿勢型紋路與初期的老化鬆弛。研究顯示,現代人每天低頭看手機的次數可能超過80次,這種重複性的動作不僅加深水平紋路,更會讓頸闊肌長期處於緊繃狀態,加速垂直紋路的出現 。

二、頸紋很深怎麼辦?從7個日常保養方法開始

對於已經形成的深層頸紋,單靠保養品難以根除,但持之以恆的日常護理,絕對是預防頸紋加深、延緩老化、並提升後續醫美療程效果的關鍵。以下整理了7個專業醫師建議的日常保養習慣:

| 保養方法 | 執行重點 | SEO關鍵字 |

| 1. 全方位防曬 | 頸部和臉部一樣需要每天防曬,選擇SPF30以上的產品,並定時補擦。 | 頸部防曬, 脖子防曬 |

| 2. 加強保濕滋潤 | 將臉部保養程序延伸至頸部,使用含玻尿酸、膠原蛋白、胜肽等成分的頸霜或精華液。 | 頸紋霜推薦, 脖子保養 |

| 3. 正確按摩手法 | 塗抹保養品時,由下往上輕柔按摩,避免過度拉扯。 | 頸紋按摩, 淡化脖紋 |

| 4. 調整3C使用姿勢 | 將手機、電腦螢幕墊高至視線水平,避免長時間低頭。 | 科技頸紋, 3C頸紋 |

| 5. 選擇合適的枕頭 | 枕頭高度應能讓平躺時下巴維持水平,仰睡是減少頸部擠壓的最佳睡姿。 | 頸紋枕頭, 預防頸紋 |

| 6. 定期伸展頸部 | 每30分鐘起身活動,做一些頸部伸展操,放鬆緊繃的頸闊肌。 | 頸部伸展, 改善頸紋 |

| 7. 維持穩定體重 | 避免體重快速變化導致皮膚鬆弛,脂肪堆積也會加深頸紋。 | 脂肪型頸紋, 消除頸紋 |

專家提醒:許多人會忽略頸部過敏或搔癢的問題,反覆搔抓會導致皮膚發炎、角質層受損,進而加深紋路。若有相關困擾,應尋整型美容科醫師協助 。

三、頸紋消除醫美指南|5大主流療程優缺點完整比較

當日常保養已無法滿足平滑美頸的追求時,醫學美容提供高效的解決方案。針對頸紋治療已走向「複合式多層次治療」概念,也就是結合不同療程,從皮膚的淺、中、深層次,以及肌肉層,全面進行改善。主流的頸紋醫美療程分為四大類進行比較:

第1類:能量儀器 - 全層加熱,刺激膠原蛋白

這類療程的核心原理是利用熱能刺激真皮層的纖維母細胞,使其產生更多的膠原蛋白與彈力蛋白,達到緊膚、除皺的效果。

•音波拉皮 (如:極線音波、海芙音波):透過聚焦超音波,將能量精準地作用在更深的SMAS筋膜層,達到拉提的效果。適合處理因皮膚鬆弛下垂而加劇的頸紋問題 。

•微針電波 (如:Exion與Genius微針電波):結合「微針」與「電波」的雙重優勢。極細的絕緣針頭能穿透表皮,將電波能量直接釋放到指定深度的真皮層,既能刺激膠原蛋白,又能透過微針破壞後再生的機制,改善膚質。特別適合淺、中度的水平頸紋 。

•Onda超微波:利用2.45GHz的超高頻微波,將80%的能量精準作用於皮下脂肪層,有效破壞脂肪細胞,對於改善脂肪型頸紋與雙下巴效果顯著。同時,剩餘的20%能量能作用於真皮層,刺激膠原蛋白新生,達到緊膚效果。其特點是療程快速、痛感低,適合怕痛又想處理局部脂肪堆積的族群。

•RedTouch Pro (凍態雷射/少女光):採用獨特的675nm紅光雷射,此波長能被膠原纖維高效吸收,直接刺激膠原蛋白增生與重組,進而達到淡化頸紋、改善膚質的效果。此療程主打無痛、無恢復期,對於希望溫和漸進改善淺層靜態頸紋與整體膚質的人來說,是個舒適的選擇。 。

第2類:填充注射 - 精準填補,撫平靜態凹陷

針對已經形成的靜態水平頸紋,最直接的方式就是將其「填平」。

•玻尿酸填充:是目前最常用於填充頸紋的材質。醫師會選擇分子較小、延展性佳的玻尿酸,以扇形或線狀的打法,精準地注射在紋路下方,立即撫平凹陷。對於中度至重度的水平頸紋效果顯著 。或是膠原蛋白增生劑 - 刺激自體新生,優化膚質

第3類:放鬆肌肉 - 抑制收縮,改善動態紋路

•肉毒桿菌素注射:這是對付「火雞脖」(垂直頸紋) 的利器。透過將肉毒桿菌素注射在過度收縮的頸闊肌上,可以使其放鬆,進而改善動態的垂直紋路,並預防紋路持續加深 [2, 3]。

第4類:外科手術 - 解決結構性問題

中重度以上的頸部鬆弛、脂肪堆積以及顯著的頸闊肌問題(火雞脖),非侵入式或微創療程的效果可能有限。此時,就需要考慮透過外科手術,從根本的結構層面進行調整。天鵝頸手術便是此類問題的終極解決方案。

專家觀點:許多看似單純的雙下巴或頸部鬆弛,其根源都與深層脂肪墊和頸闊肌鬆弛有關。這些是無法透過減重或非侵入式療程完全解決的結構性問題 。

天鵝頸手術並非單一術式,而是一個複合式的手術概念,通常包含以下幾個核心步驟:

1.下巴下緣隱痕切口:在下巴下方製造一個約3公分的微小切口,作為所有手術操作的入口。

2.移除深層脂肪:透過這個切口,醫師可以直接移除導致雙下巴的元兇——頸闊肌內外的深層脂肪墊。這是抽脂手術無法觸及的區域。

3.頸闊肌縫合/拉提:這是整個手術的靈魂。醫師會將鬆弛、分離的頸闊肌向中線收緊並縫合(嘉仕美診所稱之為「擴頸肌縫合」),或進行更複雜的擴頸肌雙向拉提術,重新建立頸部肌肉的支撐力,從根本上解決火雞脖問題。

4.淺層脂肪抽脂:合併使用超音波或威塑等抽脂技術,移除下巴及下顎線周圍的淺層脂肪,讓皮膚更緊密地貼合下頷骨,雕塑出清晰的輪廓線。

對於皮膚已極度鬆弛的患者,可能還需要合併頸部拉皮手術,從耳後切口將多餘的皮膚移除並向上懸吊,達到最全面的緊緻效果 。

•新一代膠原蛋白增生劑 (如:舒顏萃、洢蓮絲、艾麗斯):這些產品注射後,會持續刺激纖維母細胞,讓頸部皮膚慢慢變得更厚實、更有彈性,屬於漸進式的改善方式。

綜合比較總表

| 療程類型 | 代表療程 | 主要作用層次 | 適合頸紋類型 | 優點 | 缺點 |

| 能量儀器 | 電波、音波、微針電波 | 真皮層、筋膜層 | 老化型、脂肪型、淺中度水平紋 | 非侵入式、全面緊實、改善膚質 | 效果漸進、費用較高 |

| 填充注射 | 玻尿酸 | 真皮層 | 中重度水平靜態紋 | 效果立即、精準填補 | 可能有顆粒感、需定期施打 |

| 肌肉放鬆 | 肉毒桿菌素 | 肌肉層 (頸闊肌) | 垂直動態紋 (火雞脖) | 改善動態紋路、預防惡化 | 對靜態紋無效、需定期施打 |

| 膠原蛋白增生 | 舒顏萃、洢蓮絲 | 真皮層 | 各類型頸紋的膚質優化 | 效果持久自然、根本改善膚質 | 效果需等待、需多次治療 |

| 外科手術 | 天鵝頸手術、頸部拉皮 | 肌肉層、脂肪層、皮膚層 | 重度鬆弛、火雞脖、頑固雙下巴 | 效果顯著持久、根本解決問題 | 侵入式、恢復期長、費用最高 |

四、頸紋醫美常見問題懶人包!療程前必看

Q1: 消除頸紋的醫美療程會痛嗎?恢復期多久?

大部分非侵入式的能量儀器(電波、音波)在治療中僅有溫熱感,新型的微針電波(如神比微針電波)更配備了冷凝系統,大幅提升了舒適度,術後僅有短暫的輕微泛紅,約7小時即可消退,隔天可正常上妝 [4]。注射類的療程(玻尿酸、肉毒)術前會敷麻藥,疼痛感低,術後可能有輕微腫脹或瘀青,約數天內會緩解。

Q2: 醫美療程的效果可以維持多久?

維持時間因療程種類、個人體質及術後保養而異。一般來說:

•肉毒桿菌素:約4-6個月。

•玻尿酸:約6-12個月。

•能量儀器:膠原蛋白新生後效果可維持1-2年。

•膠原蛋白增生劑:效果可長達2年以上。

Q3: 這麼多療程,我該如何選擇?

最佳的策略是尋求專業皮膚科醫師的評估。醫師會根據您的頸紋類型、嚴重程度(可參考水平頸部皺紋嚴重程度量表 [3])、預算以及期望的恢復期,為您量身打造個人化的「複合式療程」。例如,先以肉毒桿菌放鬆肌肉,再用微針電波或音波刺激膠原蛋白,最後以少量玻尿酸填補最深的紋路,達到1+1>2的加乘效果。

五、想改善脖子紋路嗎?結論與建議

頸紋的形成是多重因素疊加的結果,成功的頸紋治療也絕非單一方法的功勞。它始於對成因的深刻理解,落實於每日的預防與保養,並在適當的時機,借助醫學美容的專業力量進行精準打擊。

告別惱人的頸紋沒有捷徑,但絕對有正確的路徑。從今天起,調整您的生活習慣,將頸部納入日常保養的一環,並勇敢地向專業醫師諮詢。透過科學化的評估與個人化的複合式治療,您絕對可以逆轉頸部的時光軌跡,自信地展現平滑、緊緻的優雅天鵝頸。

文章作者:黃維超醫師,整形外科專科醫師,維美醫學整形外科集團總院長,前長庚醫院整形外科主任,長庚大學臨床醫學研究所博士。