為什麼SMAS是拉皮的關鍵「載體」?

2025/10/08

中下臉整形與微整形

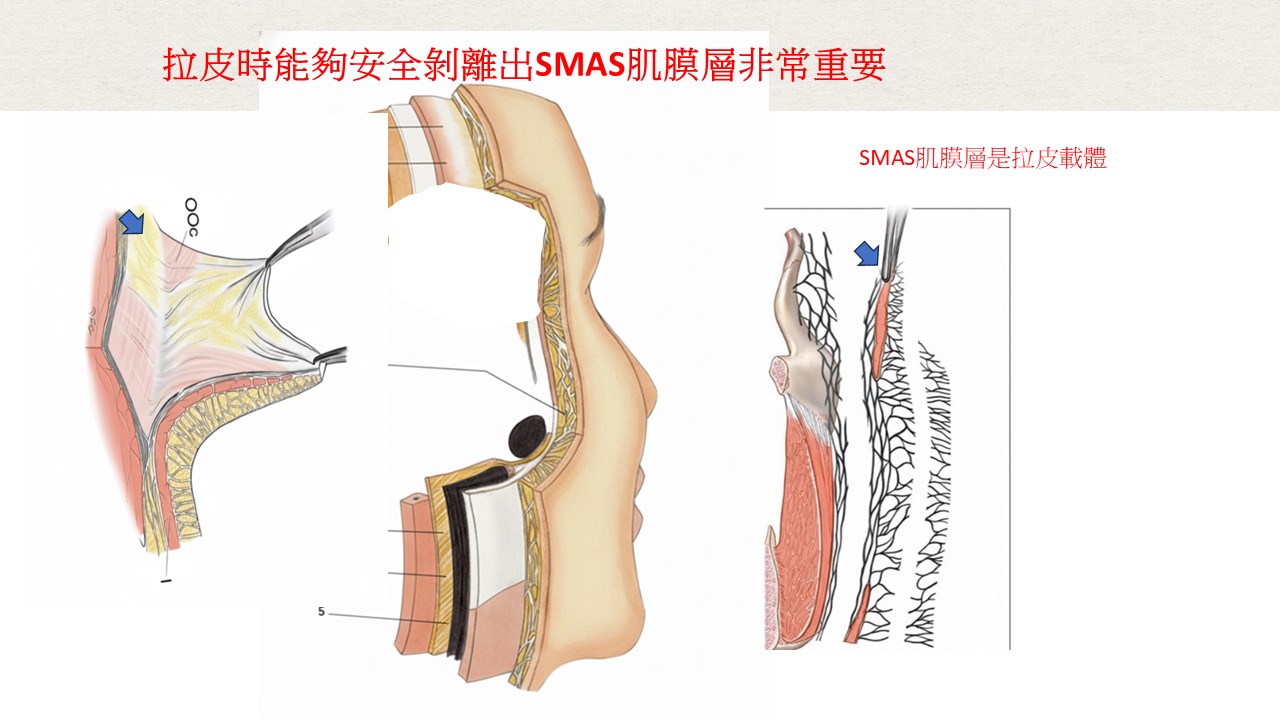

拉皮目前趨勢:利用SMAS層作為拉皮生物作用力量傳遞,達到下垂的結構得到改善。

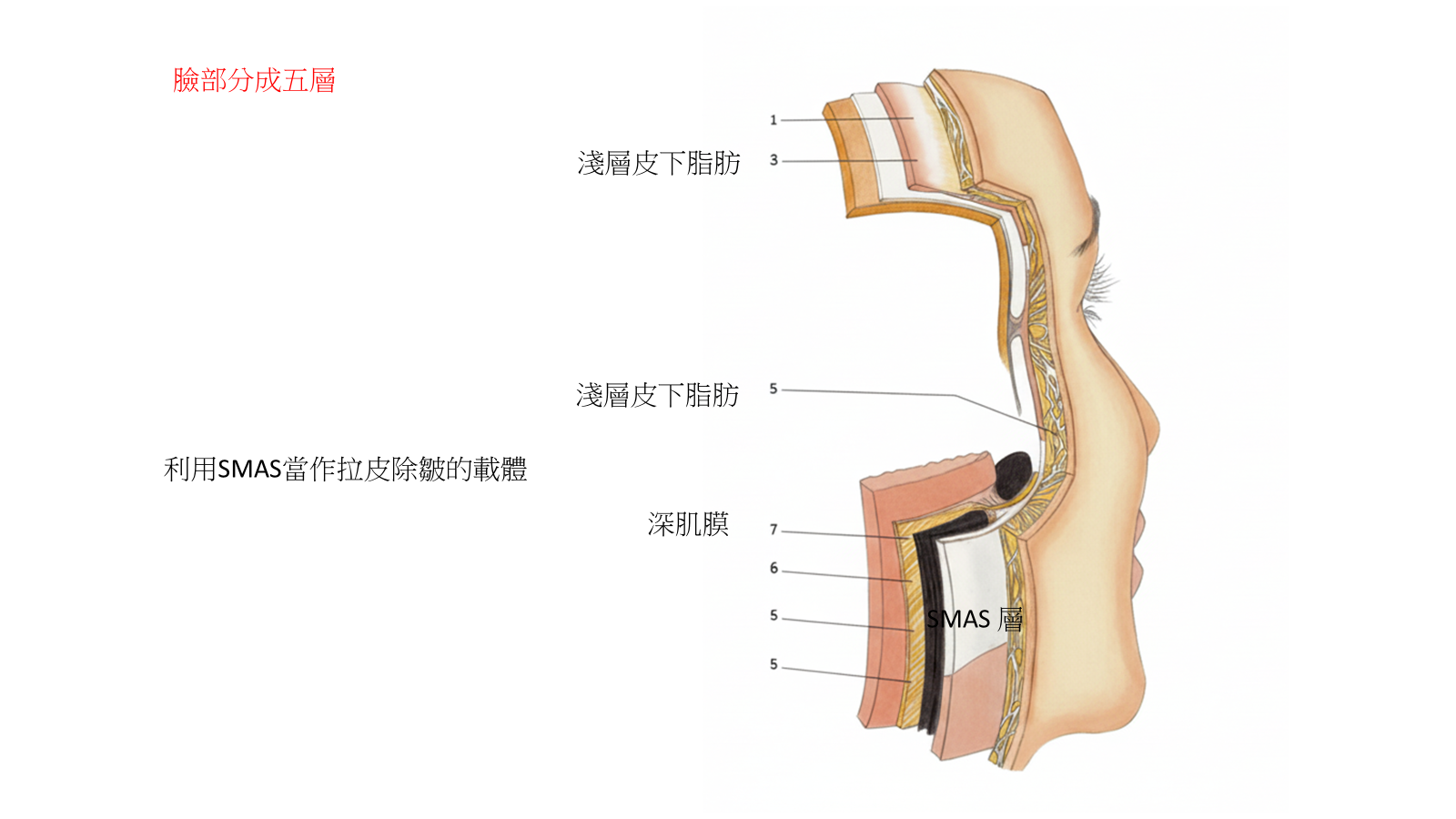

臉部的五層解剖結構

- 皮膚 (Skin): 最表層,會隨著老化出現皺紋和鬆弛。

- 淺層皮下脂肪 (Subcutaneous Fat): 位於皮膚下方,提供臉部豐滿度。

- 淺層肌肉筋膜系統 (SMAS - Superficial Musculoaponeurotic System): 這是位於皮下脂肪和深層肌肉之間的一層薄而強韌的纖維筋膜網絡。它像一張網,將面部表情肌肉、脂肪和皮膚連接在一起。

- 支持韌帶與間隙 (Retaining Ligaments & Spaces): 也就是我們前次討論到的韌帶,它們穿過不同層次,將軟組織固定在骨骼上。在這些韌帶之間存在著潛在的解剖空間。

- 深層筋膜與骨膜 (Deep Fascia / Periosteum): 最深的一層,覆蓋在面部肌肉和骨骼之上。

為什麼SMAS是拉皮的關鍵「載體」?

傳統的拉皮手術只處理第一層(皮膚),雖然能暫時拉緊皮膚,但效果不持久,而且容易顯得不自然(皮笑肉不笑)。

後來醫師們發現,臉部下垂的真正根源,不僅是皮膚鬆弛,更是第三層 SMAS筋膜層 的鬆弛和下移。SMAS層就像一張床墊,而皮膚就像床單。如果床墊(SMAS)垮了,只拉平床單(皮膚)是沒有用的,很快又會皺。

因此,現代的 高位SMAS拉皮手術 (High SMAS Facelift) 核心理念就是:

- 將SMAS視為載體: 手術的主要目標不再是皮膚,而是更深層、更強韌的SMAS層。

- 剝離與釋放: 醫師會精準地在SMAS層下方進行剝離,切斷那些導致下垂的固定韌帶。

- 復位與固定: 將整片鬆弛的SMAS筋膜層(載體)連同其上的脂肪和皮膚,一起向上、向後提拉,並重新固定在年輕時的位置。

- 去除多餘皮膚: 最後,再將真正多餘的皮膚修剪掉,進行縫合。

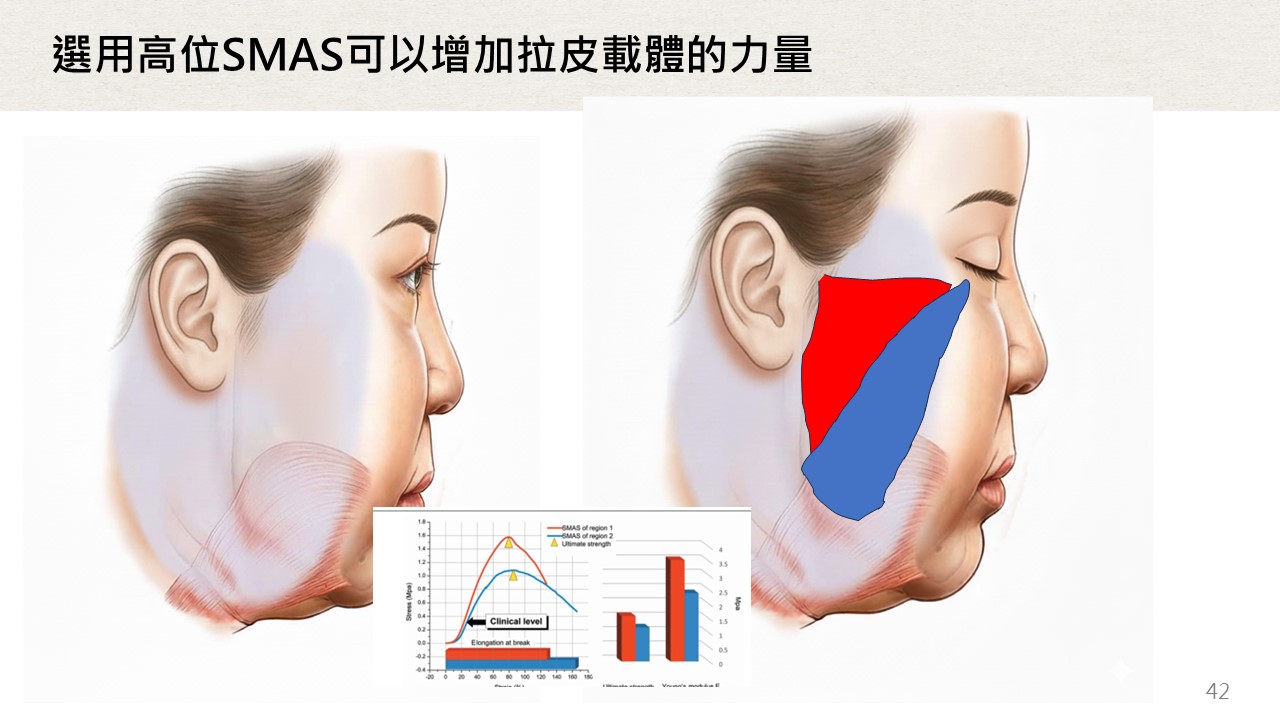

高位SMAS拉皮的優勢

利用SMAS作為載體進行拉提,可以帶來多重好處:

- 效果更持久: 因為作用在大面積SMAS的結構,支撐力強,效果遠比單純的皮下拉皮持久。

- 效果更自然: 由於是將整個面部軟組織結構進行復位,而非僅僅拉扯皮膚,所以術後表情和外觀都更加自然。

- 改善更全面: 能夠同時改善中臉(蘋果肌、法令紋)、下臉(嘴邊肉、木偶紋)和下顎線的鬆弛下垂問題。

「高位SMAS」 vs. 「深層平面(Deep Plane)」拉皮手術的差別

兩種都是先進、效果顯著的拉皮手術方式,它核心理念都是處理SMAS筋膜層,但解剖的「平面」和「順序」有所不同,這也導致了它們在技術和效果上的一些差異。

您可以將臉部組織想像成一個三明治:

- 麵包 (上層): 皮膚 + 皮下脂肪

- 餡料: SMAS筋膜層

- 麵包 (下層): 深層肌肉與骨骼

| 特點比較 | 高位SMAS拉皮 (High SMAS Facelift) | 深層平面拉皮 (Deep Plane Facelift) |

|---|---|---|

| 核心概念 | 分層處理,先做SMAS,再做皮膚。 | 複合式一體成形,皮膚與SMAS一起移動。 |

| 解剖方式 | 1. 先將「皮膚」和「SMAS」分開(掀起上層麵包)。 2. 接著在「SMAS層下方」進行廣泛剝離,切斷支持韌帶。 3. 將SMAS層向上拉緊固定。 4. 最後再將皮膚向後拉平,切除多餘部分。 | 1. 不分開皮膚和SMAS,而是直接在「SMAS層下方」進行切開和剝離。 2. 將「皮膚+皮下脂肪+SMAS」這塊複合組織皮瓣(像一整塊厚三明治)一起釋放。 3. 整體向上提拉並固定。 |

| 剝離範圍 | SMAS層下的剝離範圍通常更廣泛,尤其是在顴骨(蘋果肌)區域。 | 剝離範圍相對集中在需要釋放的關鍵韌帶周圍。 |

| 優點 | • 可針對SMAS和皮膚進行不同向量的客製化提拉。 • 對於中臉(蘋果肌)的提拉效果非常顯著。 | • 由於皮膚和SMAS沒有分離,血液循環更好,術後腫脹可能較輕,恢復期可能稍短。 • 效果非常自然,因為是整個組織結構的復位。 |

| 挑戰 | • 由於是雙層剝離,理論上對組織的創傷稍大。 • 技術要求非常高,需精準掌握兩個層次的張力。 | • 技術門檻極高,因為在更深的平面操作,靠近面神經,對醫師的解剖學知識和經驗是極大考驗。 • 提拉向量較為固定。 |

簡單比喻:

- 高位SMAS: 像是整理床鋪時,先把床單(皮膚)掀起來,再把下面的床墊(SMAS)拉平放好,最後再把床單鋪平。

- 深層平面: 像是直接抓住床單和床墊,把它們一起抬起來,移動到正確的位置再放下。

- 我觀察用 Deep Plane 拉皮技術後:

- 明顯的年輕化效果:皮膚緊緻度大幅改善,法令紋顯著減輕

- 中臉部提升:蘋果肌獲得提升

- 下顎線改善:嘴邊肉(jowls)得改善

- 仔細觀察許多術後照片可以發現:

- 臉部輪廓的微妙變化:臉部的寬度確實有輕微增加的趨勢

- 顴骨區域的體積感:術後顴骨區域看起來更加豐滿,這正是「組織堆疊效應」

- 缺乏針對性調整:沒有根據患者的具體臉型特點進行個性化的技術調整

1.許多拉皮技術確實能達到顯著的年輕化效果,改善皮膚鬆弛和下垂,但潛在問題,某些患者身上可能會導致臉部輪廓的不理想改變

2. 個體化治療的重要性:問題在於「針對問題調整」。這說明:

- 不是所有患者都適合標準的 單一拉皮 技術

- 需要根據患者的臉型特點、骨骼結構和美學期望來調整手術方案

- 對於追求 V 型臉效果的患者,可能需要考慮其他技術選擇,有時先進行削骨手術,讓骨架縮小後,如顴骨過高或是國字臉型,這樣再做拉皮手術。 High SMAS 技術,可能會獲得更符合其期望的 V 型臉效果選擇合適的拉皮技術應該基於患者的

高位SMAS拉皮的理想候選人 (尤其針對臉大與重度下垂).jpg)

「臉大」和「重度下垂」,或是削骨手術後,正是高位SMAS或深層平面拉皮手術最能發揮效果的族群。

理想候選人特徵:

- 中、重度臉部下垂者:

- 蘋果肌下墜、扁平: 這是最典型的適應症。高位SMAS能有效將下墜的脂肪墊(蘋果肌)提回原位。

- 法令紋、木偶紋深邃: 由於SMAS的鬆弛,導致頰部組織下滑,擠壓出深深的溝紋。

- 下顎線模糊、嘴邊肉(嘟嘟肉)明顯: 下臉的鬆弛導致下顎輪廓線不再清晰,與頸部連成一片。

- 組織量足夠(臉大、肉多):

- 對於臉部較為豐腴、組織較厚重(俗稱「臉大」、「肉臉」)的人來說,單純的埋線或電波拉皮往往支撐力不足,很快就會被「垂」回來。

- 高位SMAS手術提供了強大的深層支撐力,能夠確實地將這些厚重的組織「托」起來並固定住,效果顯著且持久。

- 年齡範圍:

- 通常在45歲至65歲之間,但主要取決於鬆弛程度而非絕對年齡。有些保養得宜的人可能更晚才需要,而有些老化較快的人可能40歲出頭就有此需求。

- 尋求長效、顯著改善者:

- 相對於微整形,這類手術提供的是一個更根本、更持久的解決方案(效果通常可維持8-10年以上)。

- 個體特徵和美學目標,而不是單純追求某種技術。對於希望獲得 V 型臉效果的患者,削骨後再加上High SMAS 技術可能是更好的選擇。

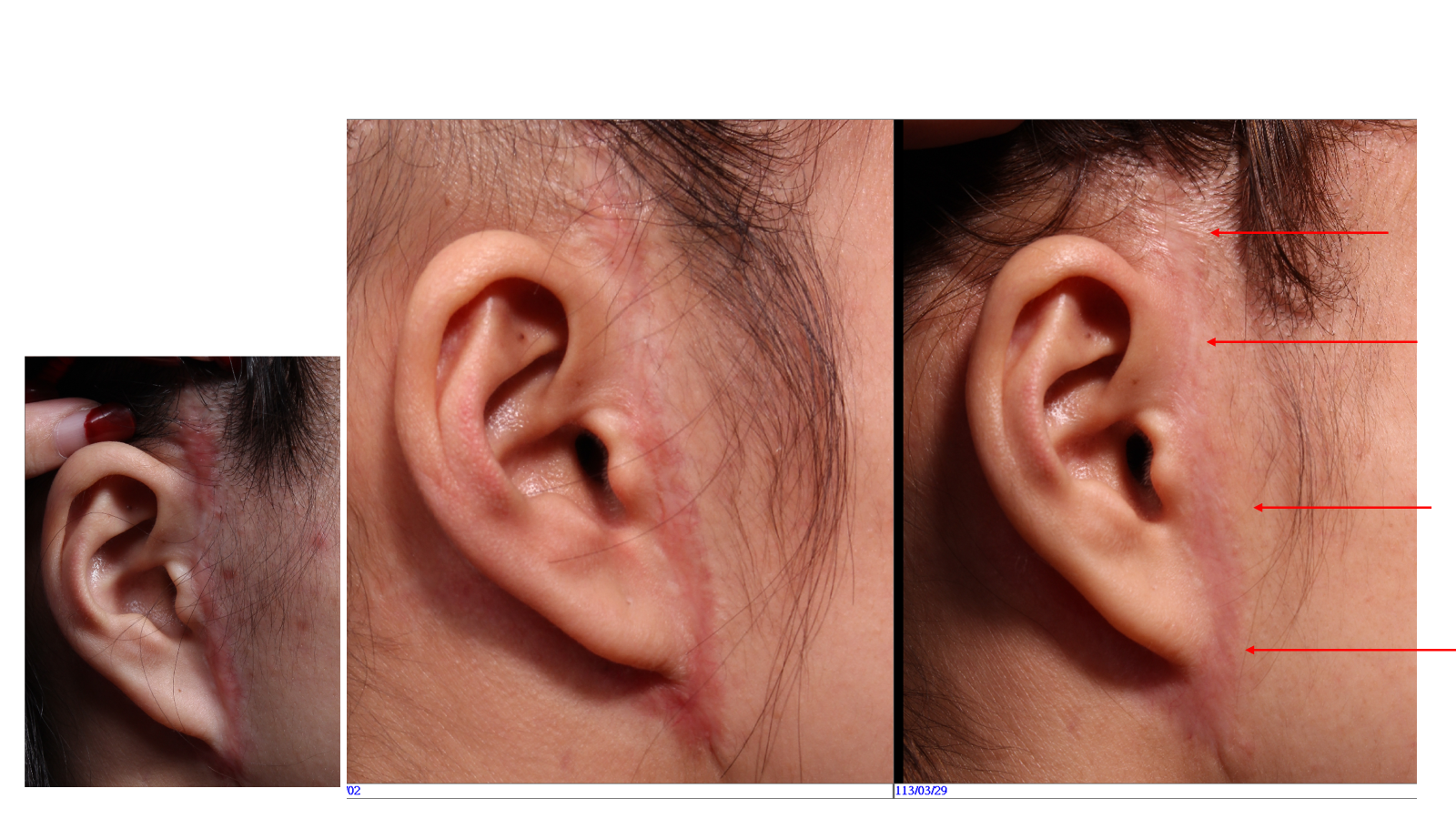

手術切口位置與疤痕問題

所有人最關心切口設計得極為隱蔽,讓疤痕在恢復後幾乎看不見。

切口示意圖與位置說明:

如上圖所示,一個標準的拉皮手術切口通常會包含以下部分:

- 髮際線內 (A): 從太陽穴附近的頭髮內開始,順著髮際線向下。這部分的疤痕會完全被頭髮遮蓋。

- 耳朵前方 (B): 沿著耳朵前方的自然皺褶(耳屏)的邊緣向下。這是最關鍵的隱藏技巧,恢復後疤痕會融入耳朵的輪廓中,正面幾乎看不到。

- 繞過耳垂 (C): 沿著耳垂的底部繞到耳朵後方。

- 耳朵後方 (D): 順著耳朵後方的溝槽向上,然後再轉入枕部的髮際線內。這部分的疤痕也完全隱藏在頭髮裡。

拉皮疤痕的形成機制

拉皮手術的切口通常位於髮際線、耳前或耳後等相對隱蔽的位置,即使在這些部位,疤痕的形成仍然可能對患者造成困擾。疤痕的形成是複雜的生物學過程,涉及發炎反應、細胞增殖、膠原蛋白合成與重塑等多個階段。

正常的傷口癒合過程中,纖維母細胞會產生適量的膠原蛋白來修復組織缺損。某些患者由於遺傳因素、體質差異或傷口張力過大等原因,可能出現纖維母細胞過度活躍的情況,導致膠原蛋白過量產生,形成增生性疤痕或蟹足腫。

拉皮疤痕的處理面臨幾個主要挑戰:首先是疤痕的復發性,單純的手術切除往往導致更嚴重的疤痕增生;其次是治療的複雜性,不同類型的疤痕需要不同的治療策略;最後是患者的期望管理,完全無痕的結果往往難以達成,需要在改善程度與治療風險之間找到平衡。

- 初期: 術後初期,切口會呈現紅色線條,這是正常的癒合過程,可以早期進行光電雷射介入。

- 中期: 接下來幾個月,疤痕可能會稍微變硬或突起,這時趕緊配合光電雷射,居家用抗疤痕藥膏或矽膠貼片。

- 成熟期: 有些人術後6個月到1年,疤痕會逐漸軟化、顏色變淡,最終變成一條非常不明顯的白色細線,巧妙地隱藏在自然的皮膚紋理和髮際線中,但這些都是運氣問題,不應該把疤痕問題當作運氣。

雷射光電治療:精準改善疤痕外觀

雷射光電治療在疤痕處理領域扮演著重要角色,不同波長的雷射針對疤痕的不同特徵發揮作用。對於拉皮術後的疤痕,常用的雷射治療包括:

Derma V 雷射治療

波長532與1064奈米)主要針對疤痕的血管成分,通過選擇性光熱作用破壞疤痕組織中的異常血管,減少血流供應,從而改善疤痕的紅色外觀並促使疤痕組織萎縮。這種治療對於新形成的、仍處於活躍期的增生性疤痕特別有效。

UP雷射(UltraPulse CO2雷射)

UP雷射是一種汽化式飛梭雷射,能夠穿透深達4毫米的疤痕組織,遠超傳統雷射的穿透深度。它採用「先破壞、再建設」的治療理念,通過精確的組織汽化和熱效應,誘發纖維母細胞產生新的膠原蛋白,重建健康的皮膚結構。雷射治療的優勢在於其精準性和可控性,醫師可以根據疤痕的具體情況調整治療參數,實現個人化治療。然而,單純的雷射治療對於頑固性疤痕的效果有限,特別是對於有疤痕體質的患者,雷射治療後仍可能出現復發。

放射線治療:抑制疤痕復發的關鍵

放射線治療在疤痕管理領域的應用已有超過50年的歷史,特別是淺層放射線治療(Superficial Radiation Therapy, SRT)的發展,為疤痕治療帶來了革命性的進展。淺層放射線治療的原理

SRT利用低能量、穿透力較淺的X射線,精準照射疤痕組織或手術切除後的區域。這些放射線主要作用於皮膚表層及淺層真皮,對深部組織和器官的影響極小。其治療機制包括:抑制纖維母細胞增殖:放射線能夠干擾纖維母細胞的分裂和增殖能力,降低其活性,防止過量膠原蛋白的產生。這是預防疤痕復發的關鍵機制。

調節膠原蛋白代謝:除了抑制新膠原蛋白的合成,放射線還能促進已形成的過量膠原蛋白的分解和重塑,使疤痕組織逐漸軟化、變平。

抗發炎作用:放射線具有顯著的抗發炎效果,能夠減輕局部發炎反應,降低對纖維母細胞的持續刺激,從而減少疤痕的搔癢和疼痛症狀。